Ab-08

はくよう、白楊・

ヤマナラシ

山鳴

(1)

ドロノキ・ギンドロ

(2)

ポプラ

(3)

ハコヤナギ

筥柳・箱楊

【万葉集記事】

|

05—0896 |

10-1848 |

10-1849 |

の3首 |

|

(一) |

沈痾自哀の文

天平五年三月一日

竊以、朝夕佃二食山野一者、…旦作二席上之主一、夕為泉下之客一。白馬走来、黄泉何及、隴上青松 竊に以にひそかにおもひるに朝夕に山野を佃食するもの…旦あしたに席上の主となれども、夕べには泉下の客となる。白馬走り来るとも、黄泉には何か及かむ。隴上ろうじょうの青き松は空しく信剱しんけんを懸け、野中の白楊はくようは、但し悲風に吹かる。 |

注釈

本詩文は山の上億良が年を経て、病気になり、思いを述べた長歌である。

沈痾=重くて長い病気良の宅=億良の家、

大唐大使=遣唐大使丹比弘成

佃食=狩猟して食とする

席上=宴会

泉下=黄泉のこと、以下2句;歓楽を尽くしても早く死んでしまう。の意』

白馬=白駒

以下2句;いくら早い駒が走っても、あの世まで追いつかない、死は早く来る

の意』

隴=墓・塚 信剱=李札の故事にあり。

野中の白楊=人生のはかないことの譬え、文選古詩「古墓犂、為田、松柏揣為薪、白楊多悲風、粛々愁殺人」を潤整したもの。

【概説】

万葉集巻5には、山上憶良(660~733)の記文が聚集されている。憶良が筑前守であったころ、大宰府帥の大伴旅人と親交が深かったので、大伴家に憶良の書簡が残っていたのを編集したと推料される。憶良は遣唐使として中国に渡り、中国文化に接して来た為か、その記文には中国の故辞譬言が多採されており、勉強になるところが多い。而して、巻5の春の雑謌に詠レ柳と題して、8首を纏めている。

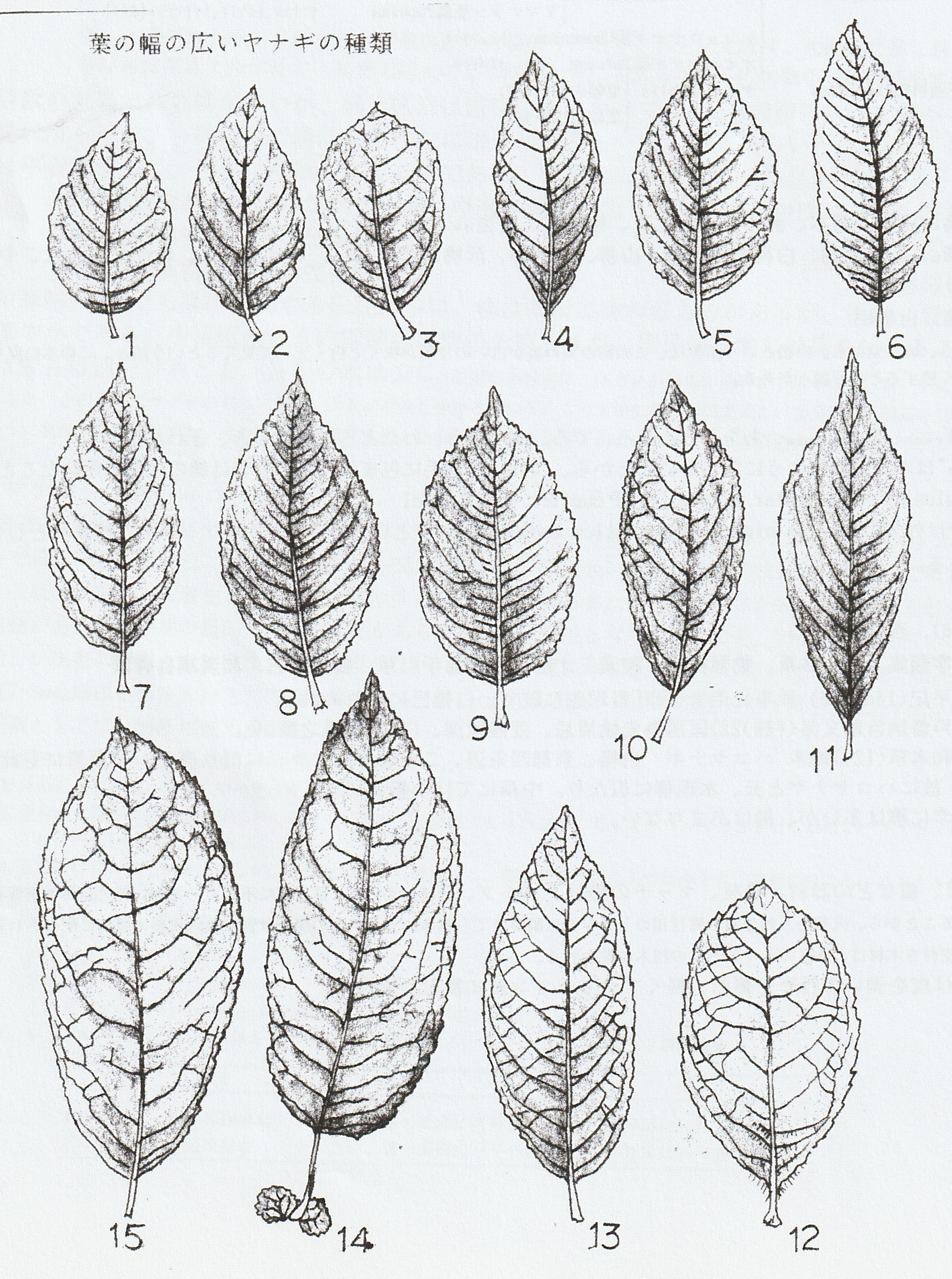

上掲の漢詩書にある白楊というのは、中国では墓場に楊を植える慣習があって、丁度病痾にあった憶良が儒教的厭世気分になって起頌下と思われる。ヤナギには、葉幅が広く主に丘陵地に生えるPopuloideaeと、葉幅が狭く河辺に生えるSaliodeaeに大別され、前者に楊、後者に柳の漢字が宛てられることを、前項[Ab-06]で具述した。柳は枝が垂れ風でナヨナヨと揺れ動くに対し、楊は分枝が垂れず逆に逆さ箒状に立ち(立楊〉風が吹くと葉同士がぶつかってカタコトと音を立てる。

注)

ケショウヤナギChosenia

arbutifoliaは、両亜科ともに属さない。これは1属1種の絶滅危惧種に指定されている変わったヤナギでかって地球上に大繁茂した氷河時代の遺物らしく、伏流水のある土地で冬季は

−15°

以下になるところでないと育たない。

ヤナギ類の葉は、その裏側に絨毛が生えているので、白くみえる。これを、白楊という。葉の巾の広いポプラの類がとくに、風が吹くと葉が裏返しになって全樹が白く見える。明治以降に輸入されたギンドロPopulus

aibs L.

セイヨウハコヤナギP.nigra

var.itakica Moench

は街路樹・庭園樹としてポプラといって親しまれている。これらはハコヤナギ属Populusに包含されるもので、日本にはこの属に類するドロヤナギ(ドロ、ワタノキ)・ヤマナラシ(ハコヤナギ)の2種のみが、北方に自生している。が、集に掲げているのはこれでなく、中国の話で、オオバヤマナラシP.SieboldiMiq.のことである。

注)

別にシロヤナギSalix

jessoensis Seem, と呼ぶヤナギがあるが、これはヤナギ属で細葉である。

ヤナギは生命力の強い植物で、さし木で簡単に活着する(オオバヤナギ、ケショウヤナギ、バッコヤナギは挿木困難)市、日光と水さえあれば栄養の無い土地でも育ち、高さ30mの高木になる。材質は柔らかで建築材には不向であるが、家具や器具に用いられる、クッシォン性があり、箱材や下駄、楊枝に専用がある。

|

<大言海> |

常建詩 (殺は強めの補詞) |

|

<日本語大辞典> |

ヤマナラシ |

文雅の世界では、楊/柳の区別は一応されてはいるが、左程厳格なものではなく、詩歌を謡うに楊柳ヨウリュウと並べた方が韻も滑らかで、一杯機嫌で漢詩を口ずさむに調子がよろしい。韻律からいうと、柳は仄ソク音であり、柳は平音であって、相互に補填し合う。中国には楊柳の文学作品が多くある。日本の文壇では柳は多くあったが、楊は近代になって漸く取り上げられ始めた。

|

<詩経 |

東門之楊 |

|

<中唐 |

水辺楊柳麹塵糸 |

|

<中唐 |

揚子江頭楊柳春 |

|

<南宋 |

年年送客横塘路 |

|

<古詩十九首 |

古墓犂為田 |

|

<中唐 |

行人莫上長堤望 |

中華国・日本でも楊柳に関する古事伝説は多い。柳には幽霊に係わるものがあったり、どちらかといえば陰性であるが、楊は反対に恋愛物語などと感傷的な面をもつ。中華国では貴人の霊地に松柏を植え、庶民の墓地には楊を植樹する風習であるとのことである。

日本に生育する楊(ハコヤナギ属Populuan)は2種あり、その1種のヤマナラシは概して乾いた丘陵に生育するに対し、ドロノキは湿地水辺に繁殖している。日本で、一般にポプラと称するのは、アメリカヤマナラシ

Populus nigra L.

イタリアヤマナラシPopulus

italica

Moench.であり,何れも明治時代に輸入された代物である。ポプラは全世界に広がった樹であるが、実はどこが原産かよく判っていない。

【植物】

① ヤマナラシ Populus

sieboldii Miq. 別名 ハコヤナギ

北海道・本州・四国・に分布、北方系の落葉性高木。丘陵・原野に自生し、樹高30cm,径60cmになっている例もあるが、成長が早い陽樹で、概して寿命は長くない。若木の樹皮は滑らかで帯緑灰色~暗灰色、老木では縦に裂目が出来、黒褐色になる。本年枝は白い長難毛で覆われる。葉は互生、長枝には旋回した葉序で短枝では簇生する。葉の形は広い卵型また三角形、長さ4~8cm

巾3~7cm,短鋭頭、縁は不明確な鋸歯がある。若い葉の表面はまばらに毛があるが、後全く無毛になり、色は表面明緑色、裏面は始め光沢のある白色長男毛を敷くが、次第に無毛となり灰緑色。雌雄異株。開花は3~4月。雄花序は長さ5~11cm,径8~12mm,の紐状、雌化序は長さ6~11cm,径7~8mm.。雄雌とも淡黄緑色である。果穂は長さ8~11cm,径8~12mm,蒴果は卵型で殆ど無毛。、公園樹・景観樹として広い馬首に植えられている。

補注;

1.

葉身の基部および葉柄が縦に平らになっているので、少しの風でもでも揺れ、葉同士がぶつかりあって、カサカサと音を立てる。それで山鳴らしという。

2.

若葉は長い絹毛が密生えるが、成葉は表裏とも脱毛する。葉は早春に出たものは小さく、先端にあるものほど小さい。秋には黄色に紅葉する。本種は頂芽ができる。

3.

わが国に自生するPopulus属は、本種1種のみ、割合に肥沃な土壌に生える。本種は頂芽は出来る。

4.樹材は粘質で折れにくく、軽く白く美しいので、箱の材にする。栽培した本樹を春期に根元で切断すると、数十条の細い枝が萌え出るので、これを冬に刈り取り皮を剥ぎ、雪で晒すと真っ白の細枝が採れる。これを編んで楊行李を製作する。楊行李は満州や中華の大陸で、往時、衣類や弁当箱に多用されたものである。

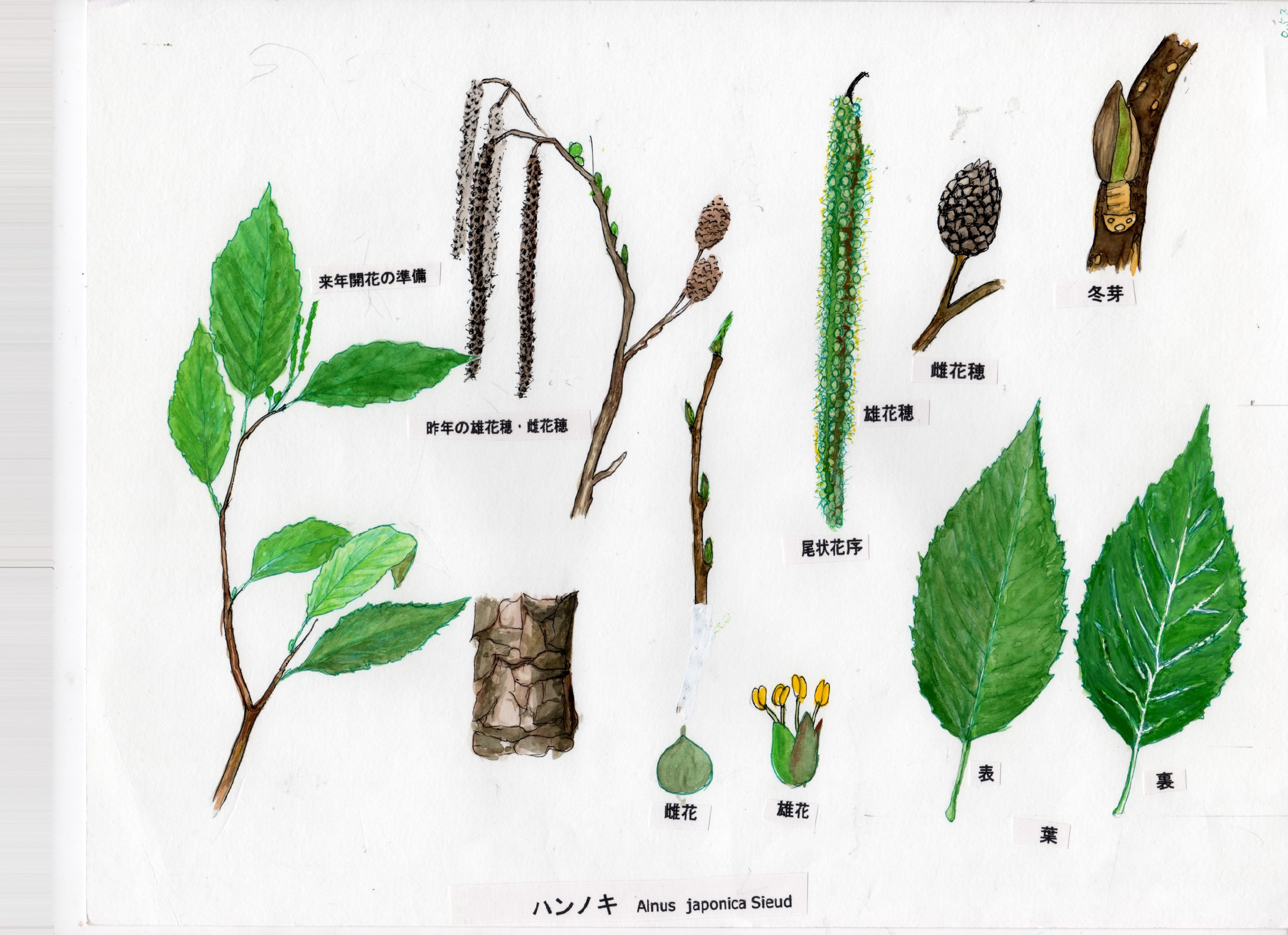

② ドロノキ Populus

Maximowichi Henry 別名

ドロ、ワタノキ、

~北海道・本州(中部まで)・満州・樺太・アムール・ウスリーなど北方に水辺を好んで生える。若茎は暗灰色でなめらか、樹皮は黒褐色で古くなっても縦割れはない。葉はヤマナラシよりやや狭く、葉の基部にハート型の凹みがある。葉の表面は濃緑色、裏面は柔毛により白色に見える。葉柄は丸いが、弱く、風に靡く。葉身の基部に線がある。春出葉に先立ち、花穂を紐状に垂れ下がる。雄の花穂は葯と苞が赤く色付き、雌花補は緑色である。子房は宝珠型になり熟すと4つに割れ、細かい種子が多数飛び出す。種子は白い毛が付いていて、風がふくと飛散する。

補注;

1.

種子は風で飛ばされて、寿命は1週間位であるが、湿地に落ちたものが発芽する。

2.

材は粘りがあって折れにくいので、マッチの軸に用いられた。

【周辺】

|

ヤマナラシ亜科Populoideace |

ハコヤナギ属Populus |

コトカケヤナギ亜属Turanga |

|

|

ヤマナラシ亜属 |

ヤマナラシ・ドロヤナギ・エゾヤマナラシ |

ヤマアラシ亜科は世界に少なくとも400種、うちヤマナラシ亜属には100~160種あるとされている。コトカケヤナギ亜属は日本に存在しない。この亜属は頂芽を形成せず、ヤマナラシ亜属は頂芽をつける。

【名前】

|

やまならし; |

(古語)

(別名) (漢名) 白楊、白楊樹 白楊の名は、この樹の葉の裏が白銀色であり、風で揺らいだとき、白く見えるからという説と、このきの皮を剥いだとき白く感ずるためという説。 |

|

どろのき; |

(別名)

どろのき |

ヤナギの語源は「矢の木」であるという説[<大言海>楊樹を矢の篦にしたことより]があり、実際真っ直ぐ伸びたタチヤナギの蘗ヒコバエをアイヌが矢に使っていた遺物が標示されている。別説に、河の付近に生え弾力があることを応用して、川瀬に仕掛ける漁労の簗ヤナを組み立てる材に使われる故に、梁木ヤナギと云う<和訓栞>。その他

糸長木イトナガキ、柔萎木ヤワナエキ

と呼ぶところがある。川原の中に立つ木をみて、古代の人は不浄を払うと感じたのであろう、齋ノ木ユノキと崇めたことからヤナギに変化したとの説。

Poplar「英語Asoen,仏語peuplier,独語Pappel」の語源はよく判っていない。Wiligはアングロサクソン語のしなやかの意。学名Salixはケルト語の(sal近い+lis水)と説。Orフィンランド語のsalir飛ぶの転。

【古典】

|

<饅頭屋本節用集 |

病木はこやなぎ |

|

<書言字考節集 |

白楊はこやなぎ、はこぎ |

|

<大和本草 |

白楊はこやなぎ

ハコヤナギ |

|

<重修本草綱目啓蒙 |

白楊 ハコ、ハコヤ、ハコヤソ、マルバヤナギ、オカヤナギ、イヌギリ、イヌヤナギ、ツラフリ、ヨメフリ、ユヤナギ、一名天蜈松、沙瑟木 山野に多し、葉の形円にして末とがり、辺に鋸歯ありて厚く、而深緑色、背に白毛あり、春未だ新葉生ぜずして先花を発す。水楊の穂より長大なり、この木色白く箱筥の材とす。故にハコヤナギと云、また楊枝を作る、 増、一種デロと呼ぶものあり、即蝦夷産の白楊なり、近年これを伝え栽ゆ、この樹甚だ長じ易し、扞挿して三年を経れば高さ丈余に及ぶ、その葉尤も闊大にして厚く、背に毛茸あり、この木数年を経れば必ず大木となる、 |

|

<太平記26 |

執事兄弟奢侈事「青塚忽に破て、白楊已に枯れぬれば |

|

<江戸督納言願文集(平安期)22> |

匡房為先妣周忌、荒撥秋深、白楊悲レ風之雖レ免。 |

【用途】

|

用材 |

器具・箱などの機材、楊枝ヨウジ・マッチの軸、パルプ・ナメコ・キクラゲの榾木 小枝は皮を剥いで行李を編む。軽くてクッション性に富む 材は柔らかく建築材に不適であるが、弾力があり衝撃を緩衝することから、火薬を入れる箱、旅行用トランク、防暑用帽子、海難用浮標に用いられた。ドロノキの木炭は軟質で、黒色火薬の原料にする。 |

【古木ならびに原生林】

ヤナギの類の古木老木は少ない。樹材が柔らかく腐り易い事もあるが、川邊が好きな植物であるから、洪水で流されたりするからであろう。楊柳は折れても水没しても再び再生回復する力強さを見て、霊力があると信仰の対象になったりする。アイヌの伝話に“神が人間をつくったとき、柳の木で骨を拵えた”という。イオマンンテンのコタンの祭りで、神への贈り物に小熊にオノエヤナギの矢を咥えさせる。<延喜式>に正月七日の儀式に柳の矢が天皇に献上されている。

長野県上田市の信濃国分寺にはドロノキで作った「蘇民将来」と書かれた六角塔がある。蘇氏将木という村の肝煎が、とある旅僧を家に泊めたとき、その僧が楊の削り木に“大福長者蘇民将 来子孫孫也”と書いて経を読み、家門に掲げた、蘇民家は子孫代々まで厄災なく繁栄した、この僧は薬師如来の化身であったと。

琵琶湖の北東、賤ケ丘の水を湛える余呉湖に伝わる天女伝説。この北岸に天女が舞い下り、楊の木に羽衣を懸けたのを、切畑太夫という男が見つけ家に持ち帰った。天女は羽衣がないと天に帰れないので、太夫の妻となった。この二人の間に男の子が出来たが、即ち後の菅原道真であるとか、さらにこの男の家系は泥棒の性癖があったと見えて、山椒大夫もその一族であると、話はうまく出来ている。

|

津谷の大柳 |

山形県最上郡戸沢村津田字大柳1890 |

|||||

|

|

シロヤナギ |

樹齢 |

木高22m |

幹回 |

岩清水 |

|

|

天女の衣懸柳 |

滋賀県余呉町河並字新田 |

|||||

|

|

マルバヤナギ |

樹齢 |

木高11m |

幹回 |

この木に懸けられた天女の羽衣の伝説。 |

|

|

大鰐の神木 |

青森県大鰐町 |

|||||

|

|

シロヤナギ |

樹齢 |

木高22m |

幹回 |

十和田神社の参堂にあり。 |

|

|

裏磐梯高原 |

福島県北塩原村 |

|

|

|

ドロノキを含む広葉樹林 |

|

|

|

1. |

|

2. |

|

|

3. |

|

|

4. |

|

|

5. |

|

|

6. |

|

|

7. |

|

|

8. |

|

|

9. |

|

|

10. |

|

|

11. |

|

|

12. |

|

|

13. |

|

|

14. |

|

|

15. |