Ad-06.

をぎ

乎疑

荻

オギ・(別名・ネザメグサ・カゼヒキクサ)

漢名:

荻テキ・蒹ケン

[万葉集記事]

|

04-0500 |

10-2134 |

14- |

の3首 |

|

(一) |

碁檀越ゴノタセノヲチの伊勢国に往きし時、留れる妻の作れる歌 |

|

|

神風伊勢乃 |

|

|

神風の伊勢の濱はまをぎ |

注釈

碁檀越=伝不詳

伊勢に往きし時、持統六年

(692)

三月伊勢行幸の記録が別に有り、

浜荻=浜辺に生えるオギ

|

(二) |

雑歌 |

|

|

妹毛奈呂我 |

|

|

妹イモなろが付かふ |

注釈

奈呂=親愛な関係にあることの接尾語

ささら荻=ささらは竹の削いだもの、よって細い葉の荻。ここでは囁きを交わす共寝の床を匂わす。

人言語りよらしも=他人がいろいろ噂しているらしいが…

[概説]

ヲギの初見は、日本書紀に<仁徳62年敦く茅荻を敷きて氷をとり以て其の上に置く>とある。

オギは、泥土の堆積した湿地に生える宿根性の1年草型イネ科植物であり、草丈高く腺状葉を持ち、秋には草頂から花穂を出穂する。此の頃になると、茎葉は強靭となり、これを刈り取り乾かして敷物・側壁・屋根材にする。古代に言うオギはこのように秋に花穂(尾花)を立ち、乾燥して藁の様に利用できる薄・刈安・葦などイネ(禾本)科植物をなべて左様言うようである。ススキに近似するが、ススキは比較的乾燥した土地に株立って生えるに対し、オギは肥沃な湿潤土壌に地下茎を伸ばして一杯に広がる性質がある。

|

<倭名類聚抄 |

荻 |

|

<箋註倭名類聚抄 |

按本草図経云、爾雅謂レ菼為レ𦯠、或謂ニ之荻一、荻至レ秋堅成、即謂ニ之萑、補筆談云、乱似萑菼荻也、皆以ニ𦯠荻一為一物一、顧氏相似非ニ一種一之説、未レ知レ所レ本, |

|

<東雅 |

荻オギ |

ただし、濱荻と芦とは別物であるとの意見は

<万葉集攷証 岸本山豆流>

に「長明無名抄云。万葉に伊勢の濱荻とよめるは荻にあらず、葦を彼の国には濱荻といひならはせり云々とあるより

これ長明の頃よりふと出来たる俗説なり、濱芦にまがへる濱荻は芦の如く見ゆると詠まれしにても、この大治の頃までは一物とはせざりをしるへし、されば唯浜に生たる荻を濱荻といふなり。これ浜の松を浜松といふ類なり」の如し。

荻・芦・葭・蒹の類は、文学的にその区別は厳格なものでなく、蘆荻ロテキ、蒹葭ケンカなる合成字まで生まれている。そこで、花穂の未だ出ていないものを蒹ケン、出穂以後のものを萑カンと区別はある。荻オギとよく似た字に萩ハギ

(マメ科)

があり、秋の初めに開花する端木ハギに対して、秋の終りの草という意味で尾木オギと云う、とはうまく纏めた珍喩である。

|

<詩経> |

蒹葭蒼々 |

|

<楚辞> |

威播秬黍 |

|

<中唐 |

滔揚江頭夜送客 |

|

<盛唐 |

請看石上藤蘿月 |

或る語源の説に、オギはその葉のそよぎに神の来迎を齎す

”神招カミオギ” であるとの事。

集12-3061

あかときの

目不醒草メザマシクサと

これをだに見つつ坐してわれを 偲ばせ

ここにある目不醒草とはオギのことらしい。オギの別名にメザマシグサ、カゼヒキクサが付けられている。

|

<重修本草綱目啓蒙 |

蘆(芦) 荻 |

獣の尻尾に擬して、この花穂を尾花というが、ススキを中心とするススキ属

Miscanthus の特徴である。

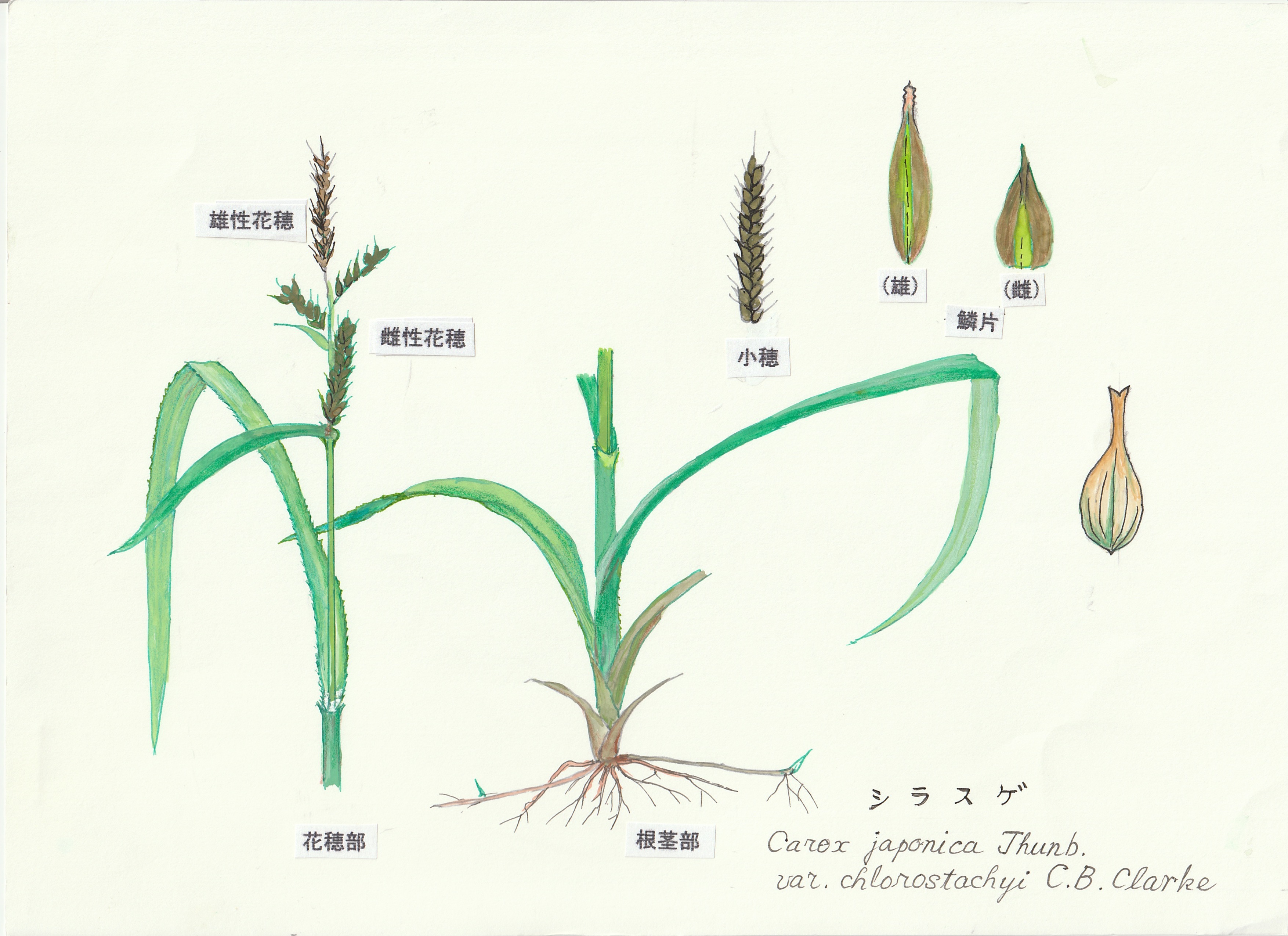

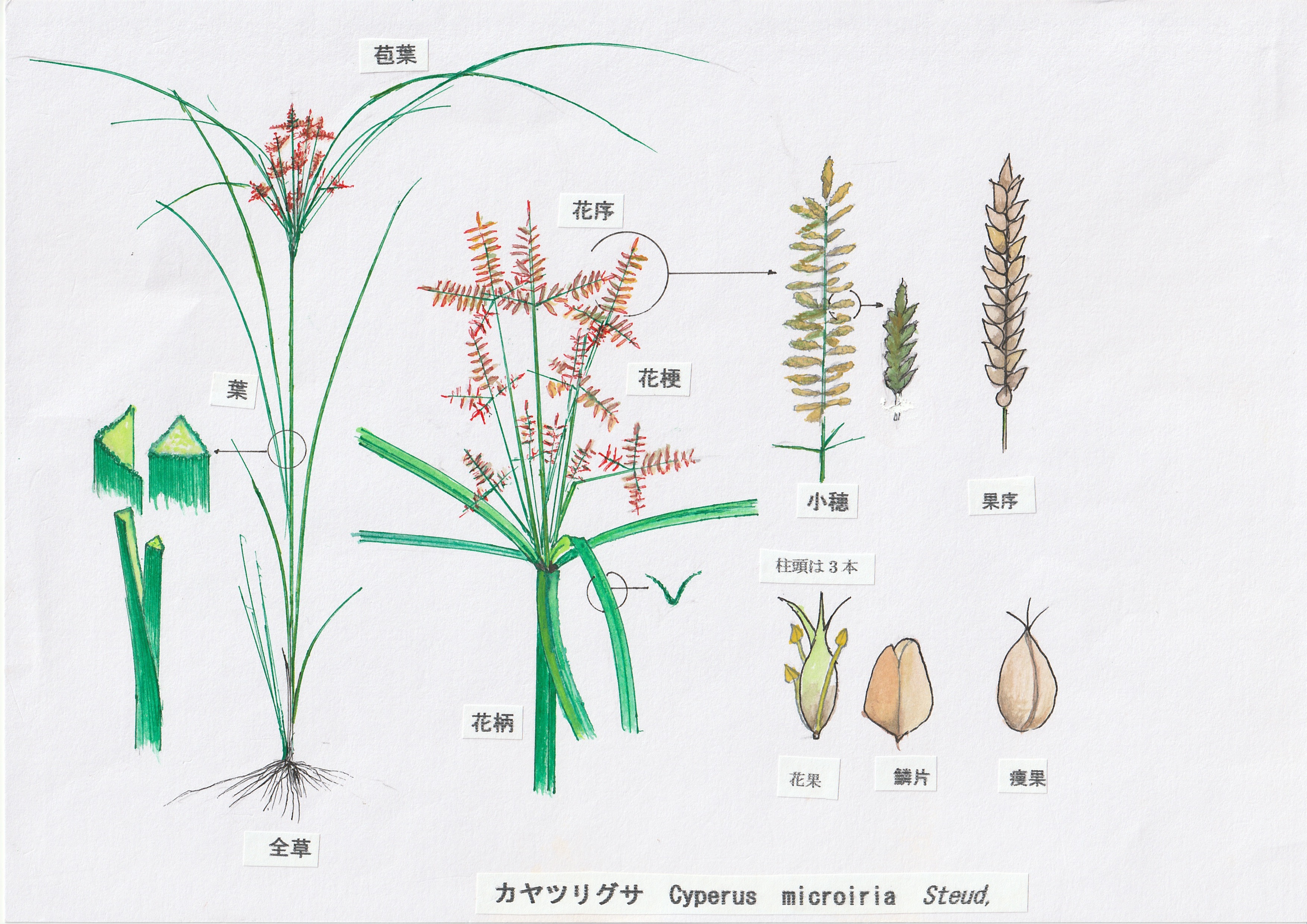

植物

オギ

|

Miscanthus |

M. |

M. |

|

Imperata |

I. |

|

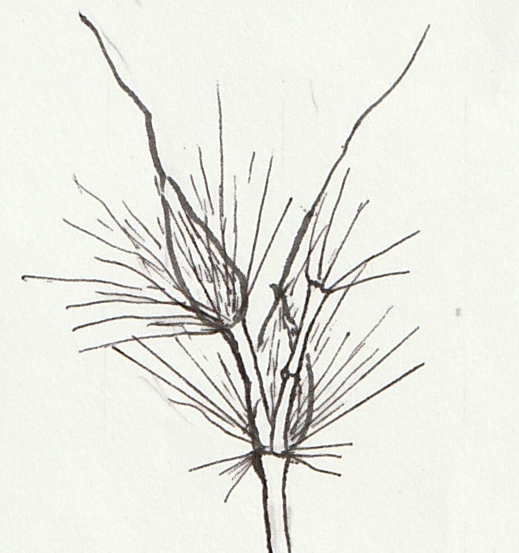

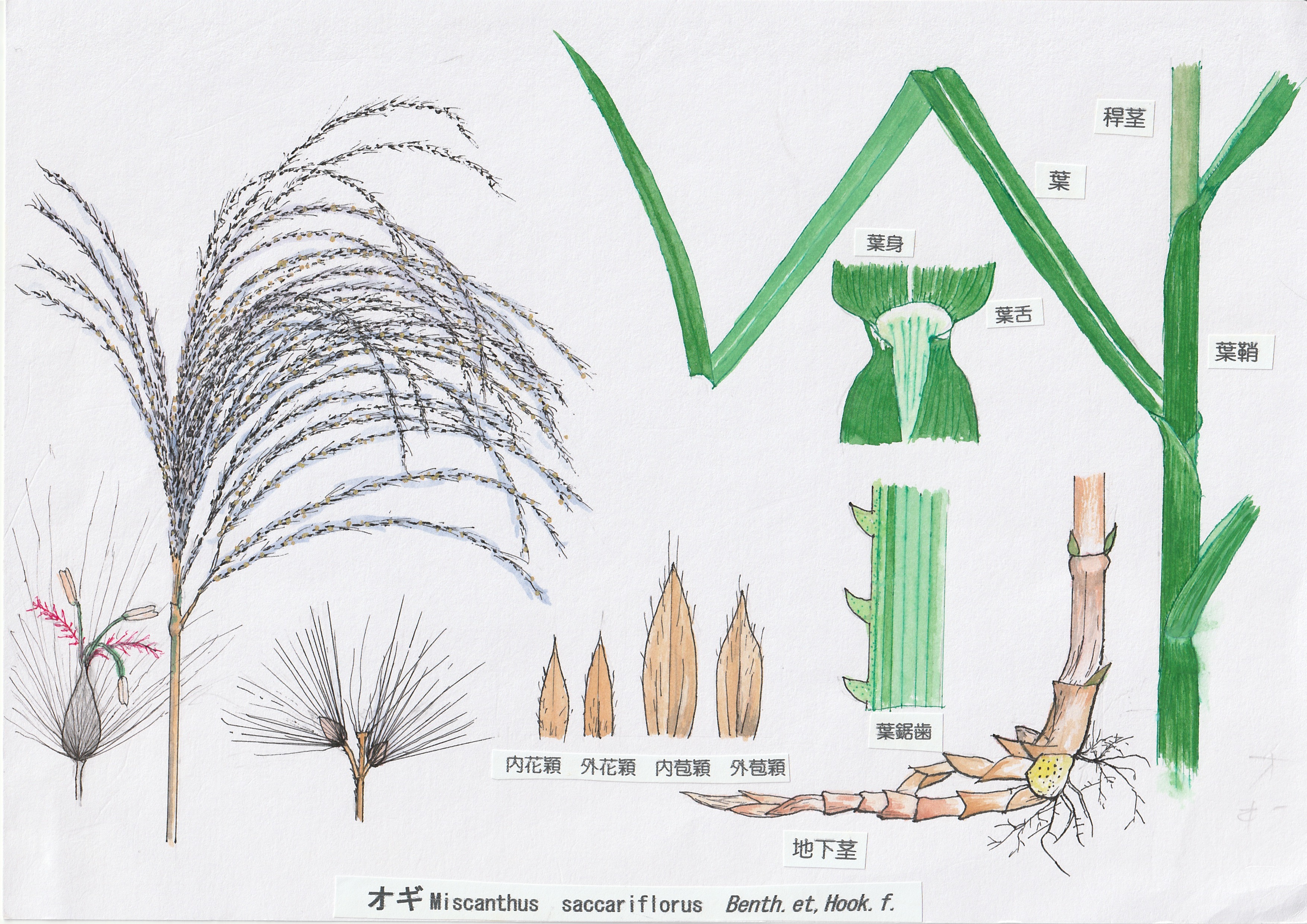

国内では北海道~九州・中華国・朝鮮・ウスリーまで広く分布する。海辺や湖畔の湿地に群生し、地下茎をのばして大群落となる。ただ、一本づつ茎立ちし、ススキのように株を造るのではない。茎は太く、草丈1~2.5mとなり、葉は腺形で、長さ40~80cm,巾1~3cm.花序は9~10月に出穂し、長さ25~40cm,小穂は長さ5~6mm,帯褐色で披針形、禾は無いか短く、基毛は柔らかく銀白色。

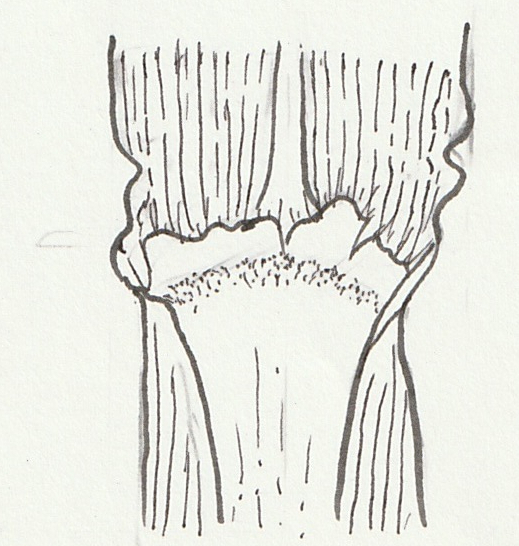

ススキとオギとの違い

|

|

ススキ |

オギ |

|

生育地 |

主に,山野の乾燥地 土壌は痩荒 |

主に水辺に近い湿潤地 土壌は腐食質 |

|

地下茎・根茎 |

地下茎は伸びない |

地下茎は長く、地中を這う。 |

|

稈の生える状態 |

株に近接して芽出しするので、円形の大きな株を造る。 |

走った地下茎の先端に芽出しして広がる。 |

|

葉身と葉鞘 |

|

|

|

稈 |

葉鞘に包まれる |

秋晩期は、基部の方が裸出する。 |

|

出穂 |

夏終頃~初秋 |

9~10月 |

|

芒 |

小穂に芒がある |

小穂に芒がない |

|

瑛毛 |

小穂の1~2倍 |

小穂の2~4倍。銀白色(出穂時は帯淡紫) |

|

|

|

|

名前

「語源」

イネ科の子実に長く伸びる頴エイを芒ノギというが、ノギが雄雄しく立つので、雄木となった。

「別名」

荻葭オギヨシ、寝覚草,目覚草、文見草、問草トワレグサ、風聞草カゼサキクサ、風待草カゼマチクサ、風引草、山下草,海萱、露岩草、男草、かせぎぐさ、ねからぐさ、ねながらぐさ、

「漢語」 荻、蒹ケン、萑カン

「英語」 Roseau

commue

|

<雅俗随筆> |

笠亭仙果「今に、尾花を専らすすきと云えど、古くは群がる草をすべてすすきと称ひ、爾雅釈草に草族生曰レ薄の字をすすきと訓すなり |

古文で、花薄とあるのは、荻の公算が強い。

古文

|

<蜻蛉日記 |

あわれ今は… |

|

|

<和泉式部日記> |

しもがれは |

|

|

<源氏物語 |

さ夜なかに友よびわたる |

|

|

蜻蛉> |

荻の葉に露吹きむすぶ秋風も 夕風も夕ぞわきて見にはしみける |

|

|

末摘花> |

かの空蝉…。荻の葉も、去りぬべき、風のたよりある時は、おどろかしと給ふ |

|

|

野分> |

おほかたに |

|

|

明石> |

端の方につい居たまひて、風の験ばかりをとぶらひ給いて、つれなく立ちかへり、 |

|

|

篝火> |

秋になりぬ。すこし雲がくる気色、荻の音もやうやう、あわれなるほどに、 |

|

|

<更科日記> |

大井川 |

|

|

<後選和歌集 |

いとどしく |

|

|

<新古今和歌集 |

黄昏の |

式子内親王 |

|

304 |

夕されば |

後徳大寺左大臣 |

|

305 |

朝ぼらけ |

曽禰 |

|

355 |

秋風や |

藤原 |

|

853 |

夏川の荻の古枝は |

源 |

|

1212 |

世の常に |

俊恵 |

|

1309 |

ふるさとは |

藤原 |

|

<平家物語 |

さるほどに |

|

|

<山家集 |

荻の葉を |

|

|

<拾遺和歌集> |

荻の葉の |

|

|

<徒然草 |

秋の草は、荻、薄、桔梗、萩、女郎花、藤袴、紫苑、吾木香、刈萱、竜胆、菊、黄菊も |

|

|

<大和本草> |

荻はをぎよしという。淀川、その他所々にあり、山野にも水辺にも生ず。中実也、余氏の如。小は其中とほり、葦とまじり生じ、似たるものなり。水草なり。荻の葉わたりてえ音するを、荻の声とも荻の上風ともいふ。 |

|

|

<和名抄20-16> |

草類 |

|

|

<字鏡 |

荻 |

|

|

<虎明本狂言 |

落人は薄づると申すが… |

|

|

<謡曲本 |

垣の薄吹く風も |

|

|

<類明本赤染衛門集> |

なでしこの薄になりたるを見て生ひかわるこやなでしこの花薄招けば人の |

|

|

<霊異紀 |

芦遠支の隙にごときに |

|

|

<俳諧> |

風は秋 |

宗祇 |

|

波の間や |

芭蕉 |

|

|

荻の声 |

芭蕉 |

|

浜荻に |

蕪村 |

|

|

凩こがらしや |

蕪村 |

|

荻の葉に |

一茶 |

|

|

荻の葉の |

内藤鳴雪 |

|

萩の花 |

雲内幼知 |

|

<開墾> |

薙ぎ入るる |

吉植庄亮 |

|

<草籠> |

荻が花 |

尾山篤二郎 |

|

|

川下る |

正興子規 |

[用途]

草茎。乾燥した茎葉を、編んで日よけ風除け、屋根葺く。

禾。古代はこれを集めて袋に入れ、布団の綿にした。