Ca-05

あは(わ)

粟・安波

粟ゾク・粱リョウ

漢字:

粟・小米ショウベイ

[万葉集記事]

|

03-0404 |

03-0405 |

14-3364 |

14-3451 |

16-3834 |

以上5首 |

|

(一)03-0404前書: |

娘子おとめ、佐伯宿禰赤麻呂さへきすくねあかまろの贈れるに報こたふる歌 |

|

|

千磐破 |

|

|

ちはやぶる神の社し無かりせば春日の野辺に粟蒔かましを |

|

(二)14-3364前書: |

或る本に云わく、 |

|

|

安思我良能 |

|

|

足柄の箱根の山に粟蒔きて實とはなれるをあはなくも怪し |

(一)

ちはやぶる=①神にかかる枕詞。②勢いが過ぎる様。

春日=現在の奈良市春日町から奈良公園一帯の丘陵地。

粟まく=逢わまくに懸ける。

(二)

足柄=現在の神奈川県足柄上郡、箱根外輪山金時山の北一帯。旅・関に関する歌枕

箱根=現在の神奈川県南西部と静岡県の境界あたり。歌では箱と懸詞にして蓋・身・開く・などの縁語を伴う枕詞。

実とはなれる=仲が結ばれたことを匂わす。

[概説]

アワはエノコログサを祖先とする中国原産の植物で、3300年前に黄河の中原で栽培されており、ユーラシア全土に広がり、地方によっては重要な穀物であったらしく、さらに西の方へ渡り、スイスの湖上生活民族の遺跡から発見されている。日本へは相当昔に渡来していたらしく、縄文時代の遺跡から出土し、また古事記に粟に関する記事のあるを以て理解できる。五穀にも編入されており、禾という字は殷墸の卜辞にある。(禾:現在イネに使っているが、元来は粟である)。ところで、中国では粟ゾクとは籾米をいうらしく、また実粒の大きさからオオアワを粱リョウ、チュウアワを粟、コアワを𥟇ジュツと分唱し、日本の粟は粱に相当すると。また別本では、大粟・黄梁setaria

italiaと、こあわ粟・小米s.i.var.germanicaの2種とし、また粘りのあるものを

もちあわ𥟇

"と呼び、色の白いのを白梁また巴◆キという。

また、これを次の分種に相当するとの意見もある。

|

アワ |

Panicum |

|

オオアワ |

P.italicum |

|

クロアワ |

同じ |

|

モチアワ |

P.italicum |

|

<大言海> |

粟:五穀の内にて味淡き故なづく。また米より粘りなき故アワという。日本での命名で中国で粟は籾米のことなり。大粟、小粟の他、早・中・晩のの品種多し。大粟は穂大にして長き毛あり、故に毛粟という。毛に黒と赤と白あり。粒は粗なり。白は餅とし、黄なるは飯とす。> |

|

<和漢三才図会> |

大抵粘るものを𥟇もちあわとす。粘らざるものを粟ぞくとす。穂大にして毛長く、粒粗きものを粱りょうとす。穂小にして毛短く粒細かきものを粟とす。苗ともに茅に似て、種類凡て数十、青・赤・黄・白・黒の諸色あり、早・中・晩あり。三月種るものを上時とす、五月熟す。四月種るものを中時とし七月熟す。五月種るものを下時とし八月熟す。」 |

|

<古事記> |

天照大神と須佐之男命-5五穀の起源 |

|

<古事記5> |

粟は書記神代巻に粟田と言、神武巻の大御歌にも阿波布をよみ囲みひて、古に殊に多く作しものなり故に粟のよく出来る国ゆえの名なるべし、古語拾遺に、求ニ肥饒地ー遺ニ阿波国ー云々、故に云ニ粟島也、これも粟の島のなれる思会うべし。 |

|

<日本書紀(1神代上2)> |

<保食神うけもちのかみの頂に、牛馬化為る有り。額の上に粟生れり。眉の上に蚕生れり、眼の中に稗生り、腹の中に稲生れり。陰ほとに麦及び大小豆生れり。…乃ち粟稗麦豆を以ては、陸田種子はたけつものとす。稲を以ては水田種子とす>。 |

|

日本書紀 |

此の雉降来りて、因りて粟田・豆田を見て、則ち留まりて返らず。 |

|

神武> |

乃ち御謡して曰くみつみつし来目の子等が垣本に粟生には韮一本其根が本 |

|

<延喜式 |

凡雑穀相博粟小豆各弐斗当ニ稲参束ー、大豆壱斗当ニ稲壱束ー、自余如レ令、 |

|

<風土記ー播磨(賀古郡)> |

鴨波あわわの里、昔、大部伴おほとものみおつこらの始祖古理売こりめがこの野を耕して多く粟を蒔いた故に粟々の里という。 |

|

<和漢三才図会> |

大抵粘るものを𥟇もちあわとす。粘らざるものを粟ぞくとす。穂大にして毛長く、粒粗きものを粱りょうとす。穂小にして毛短く粒細かきものを粟とす。苗ともに茅に似て、種類凡て数十、青・赤・黄・白・黒の諸色あり、早・中・晩あり。三月 |

|

<和漢三歳図会> |

種類凡て数十、青・赤・黄・白・黒の色あり。早・中・晩あり。早粟は米実、晩粟は皮厚く米少し。粟奴くろんぼう |

|

<本草和名> |

青粱米

粱:小粟は穂小さく粗も細し。 |

|

<本草和名 |

青梁米

黄梁米

白梁米

粟米、白梁粟

𥟇米 |

|

<伊呂波字類抄 |

粟、禾罩、禾朮、禾冗禾叟、黍禾罩、禾朮米、粟米、白梁粟 |

|

<倭訓栞 |

あは、粟をいふね淡き義なるべし、字も訓も米のもみの時をいふ、後一種になづく、また禾を よめり。禾は稲黍の通名なれども、稷を五穀の長といへるによれるなるべし。和名抄に梁米をあはのうるしねとよめり、されど大あわなり。又猿あわといふはうる粟、もちは禾朮也。霜のあとねに刈るを霜粟といふ。 |

|

<本草綱目> |

粟即ち梁之細なる者也、中古粟を識らず、而近世は皆梁を識らず。 |

|

<本朝食鑑 |

粟、釈名、梁米、中略 |

|

<本朝食鑑 |

粟梁諸説不レ同、然梁即粟也、周礼九穀六穀之名、有レ梁無レ粟、可レ知矣、自レ漢以後始以ニ大而毛長者ー為レ梁、細而短者為レ粟、今則通呼為〓粟、而梁之名反隠矣、近代亦称ニ梁大栗小ー也、惟本邦近世、総以レ粟而称レ之、未レ聞ニ梁之名ー而已、 |

粟は<日本書紀>を除いて文献には五穀に組み入れてないか、食して食味がそんなに悪い物でない。アワ名前は、味が淡いからという説もある。現在は健康食にいくらか米に混ぜてしょくされるが、主食の座には入れてない。ためにこの栽培についての記録は殆ど失われている。

|

<農業全書 |

粟 |

出雲地方の神話に、少彦名命が粟の栽培を薦め国土を豊にするが、ある日粟の穂に乗ったら体が小さいので、弾き飛ばされたという伝話が残っている。これは少名彦命が追放されていのちを落としたことを婉に述べているのである。粟は小粒であるので、粟島・粟田など小さいことを言い表している。

|

<伯耆逸文> |

少日子命すくなひこのみことが粟に載って常世の国に弾かれて渡り給ひし島が粟島である。 |

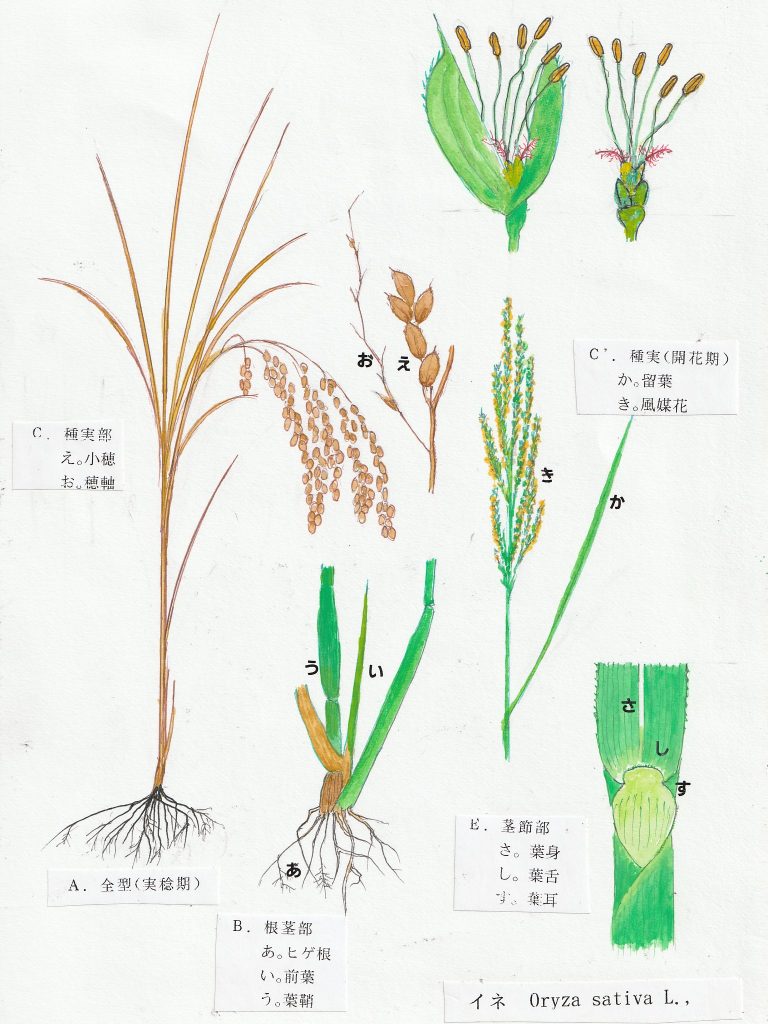

[植物]

アワ

Setaria

itaria

Beauv.

イネ科・エノコロクサ属

栽培品種であるので、多くの品種を有するがその詳細を纏めた文献は見当たらない。大体草丈60~150cmになる一年草。外形はエノコログサに似る。花穂は長さ10~35cm,直径1.5~4cmで熟すると先端が垂れて、全体が黄色~褐色に変わる。この熟した段階で全草を刈り取り、脱穀して「あわ粒」をとる。アワにはオオアワとコアワがあって判然とした区別はないももの、子実の大きさは1.5~2.5mm位の丸型ないし楕円形、殻(花えい)に包まれていので搗いてそれを除いて食用とする。色は鮮黄色から帯緑また黒色と色々である。粟は痩せ地にも栽培出来、種蒔きから収穫まで3ケ月と短くて3毛作も可能であるので、昭和初期までは山間畑でよく栽培されていたものだが、近年は殆ど見掛けなくなり、粟おこしや粟団子も希少となった。琉球泡盛は元来粟を発酵させたものであったのでこの名前がつけられたが、その後さつまいもを発酵させたとき泡を発するのでこの意と採られる。中国大陸、インド、西アジア、北アメリカと広く栽培されており、中国の東北部、北朝鮮では粥にして今も常食にしている処もある。

|

[補足]

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. |

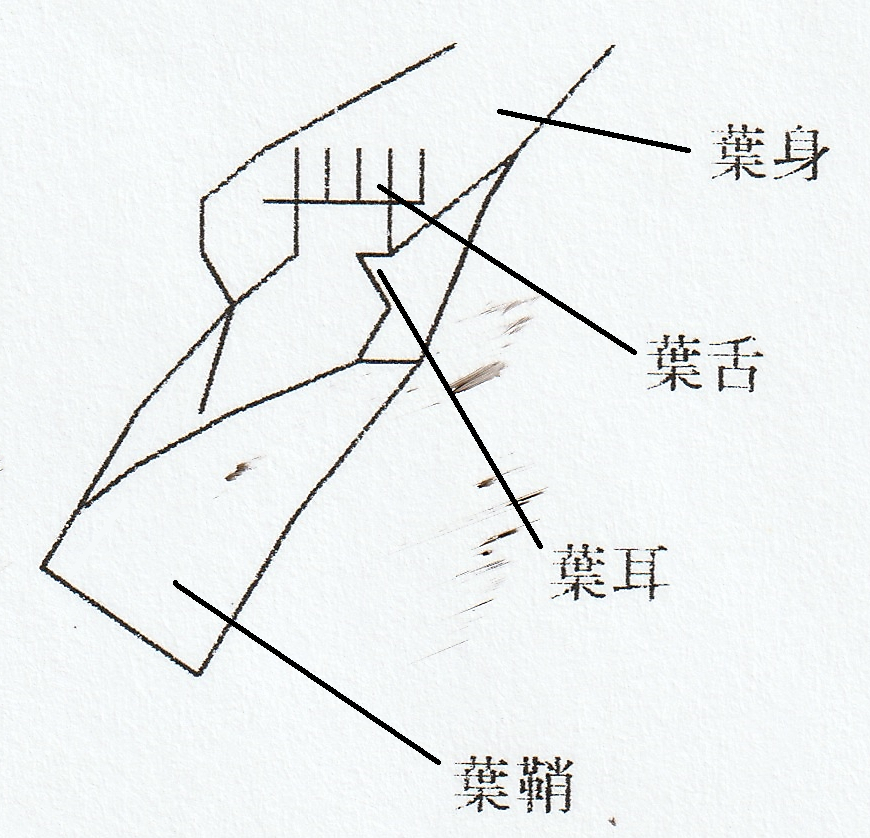

イネ科の葉と葉鞘のつけもと付け元 |

[周辺]

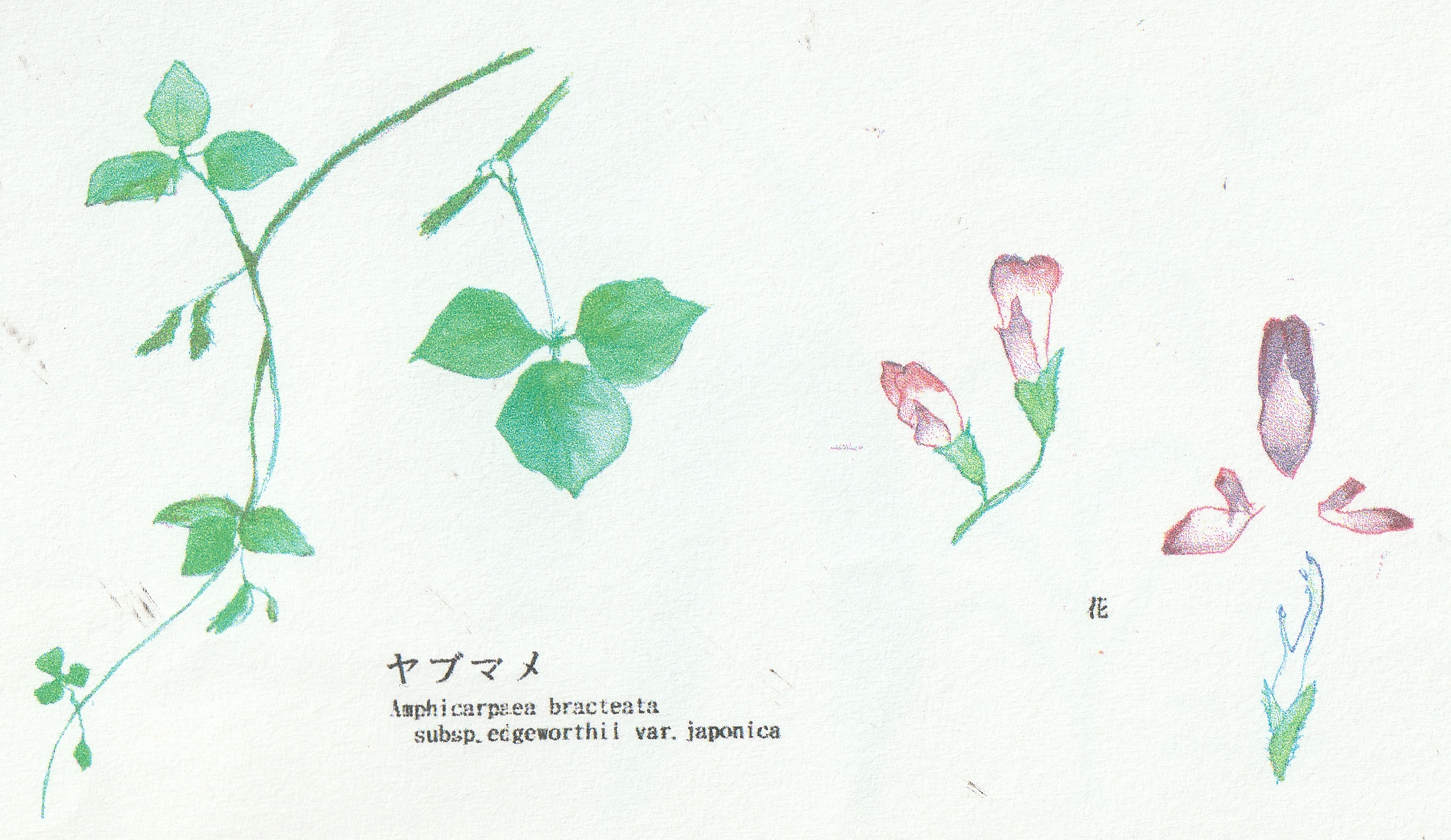

エノコログサ属setariaには

エノコログサS.viridis

Beauv.

subsp.minor

T.Koyama

のようにその花穂が 猫の尻尾のように円筒形の集顆をなすことを特徴とするものと、黍のように分散するタイプのもの

イヌ アワS.chondrache

Honda

があって、アワは両者の混血の様に認められる。エノコログサの花穂の色はふ つう緑色であるが、紫色の

ムラサキエノコログサforma.misera

Honda

黄金色の

キンエノコログサS.glauca

Beauv.

があり、粟実の色と関係があるかも知れない。

[名前]

[語源]

子実が泡の様に、細かいことから、また泡沫が集まり盛り上がった様に似ることから。

さらに、食するに味淡いことから。

古事記、日本書紀の

粟稗麦豆

に関する言葉合わせについて、<金沢小三郎氏・田蒙秀氏>は面白いことを発表しており、この場所と物の対応に朝鮮語が関係ありとする。即ち、頭maraと馬mar、額chaと粟cho、眼nunと稗nui白米に混じた稗など、腹paiと稲py〓、女陰p〓tiと小豆p’atの発音を対比している。

[別名]

大粟、米、

[漢字]

粱、粟/小米、狗尾粟、飯穀、

[学名]

setaria=ラテン語て刺毛のこと、itaria=イタリア

[英語]

オオアワ:

foxtail millet, Italian

millet.

コアワ:

German millet

[ドイツ語]

Kolbenhirse,M〓hlra,

[フランス語]

panis,

panic,Mohra

[古典]

|

<宇津保物語> |

桶を取りてなむ、参りつると申さむといひつれは、あわ米を包みてなむくれたると云ふ。 |

|||

|

<方丈記> |

たまたまかふるものは、金を軽くし、粟を重くす。 |

|||

|

<和漢朗詠集279> |

花の色は蒸せる粟の如し、俗呼ばうて女郎となす。源順 |

|||

|

<俳句> |

粟稗に |

松尾 |

よき家や |

松尾 |

|

|

耕すや |

与謝 |

手握りし粟の垂穂の |

高野 |

[用途]

[食用]

子実を煮蒸して食料とする。搗いて餅。炒って菓子。飴。醸造して酒

[飼料]

小鳥の餌。

戦時戦後にエノコログサから甘味料を試作したことがある。路傍のエノコログサの穂を集めて干し、棒で叩いて実を集め殻付のまま煮て、ここへ麦芽を入れ、保温して2、3日おき濾過圧搾した絞液は結構甘かった記憶がある。これを煮詰めると飴になるのであるが、途中でついついと試食して無くなってしまった。

五穀:

<漢書>の五穀には入っていないが、<拾芥抄>に麦、黍、米、粟、大豆。<大和本草>に禾、麻、粟、麦、豆

八穀:

黍、稷、稲、粱、禾、麻、菽、麦。または:稲、黍、大麦、小麦、大豆、粟、麻

[周辺]

エノコログサ属setariaには

エノコログサSetaria.viridis

P.Beauv

のようにその花穂が猫の尻尾の形をしているものと、

イヌアワS.chondrache

Honda

の様に箒状をするものとかある。エノコログサの花穂の色はふつう緑色であるが、紫色の

ムラサキエノコログサforma.misera

Honda

、黄金色の

キンエノコログサS.glauca

Beauv.

があり、粟実の色と関係があるかも知れない。

[分類]

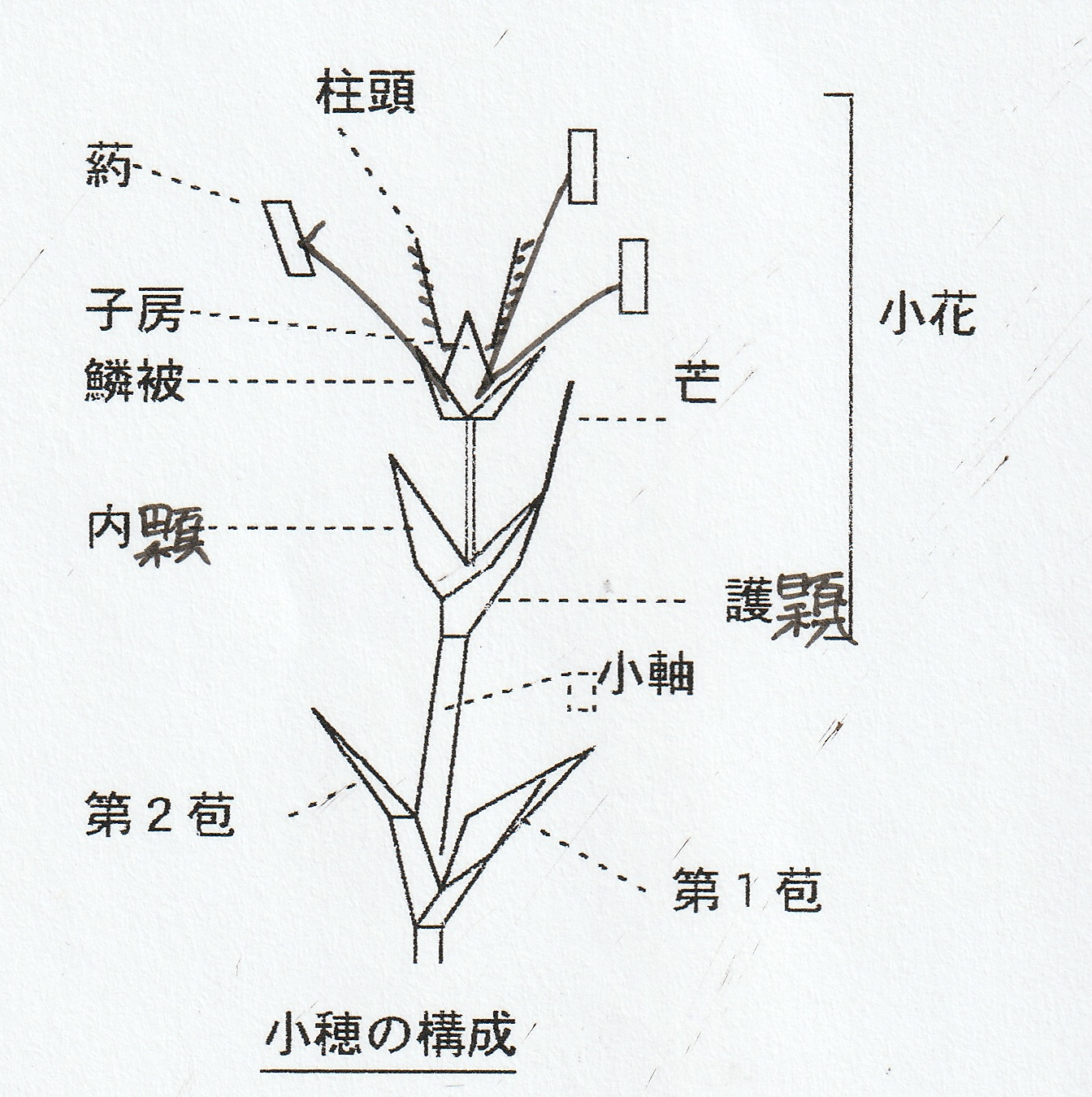

|

イネ科 |

小穂は1小花のみからなる |

[サヤヌカグサ型] |

|

|

||

|

小穂に2個以上の小花がつくもの 異形の2小花からなる 上下の小花護顆◇は異形異質である。 |

上の小花の基盤に短い毛がある。 |

ドダシバ属 |

ドダシバ |

|||

|

小花の基盤に毛がない |

苞頭は小花の護顆◇よりも薄い |

[エノコログサ型] |

チカラシバ属 |

チカラシバ、 |

||

|

ウキシバ属 |

ウキシバ、 |

|||||

|

エノコログサ属 |

イヌアワ、ササキビ、エノコログサ、アワ キンノエノコロ、アキノエノコロ、コブツキエノコロ |

|||||

|

ヌメリグサ属 |

ハイヌメリグサ |

|||||

|

チヂミザサ属 |

チヂミザサ、エダウチチチドミザト |

|||||

|

ビロードキビ属 |

ビロードキビ |

|||||

|

キビ属 |

ヌカキビ、ハイキビ、オオクサキビ、ハナクサキビ、 |

|||||

|

イヌビエ属 |

イヌビエ、タイヌビエ、 |

|||||

|

ナルコビエ属 |

|

|||||

|

スズメノヒエ属 |

スズメノヒエ、シマスズメノイエ |

|||||

|

メヒシバ属 |

|

|||||

|

苞頭は小花の護顆◇よりも厚い |

[モロコシ型] |

ススキ属 |

オギ、トキワススキ、ススキ、カリヤス、ハチジョウ、 |

|||

|

チガヤ属 |

チガヤ、 |

|||||

|

カリマタガヤ属 |

カリマタガヤ |

|||||

|

ワセオバナ属 |

ワセオバナ |

|||||

|

ヒメアブラススキ属Bethriochlea |

ヒメアブラススキ |

|||||

|

モロコシ属 |

モロコシガヤ、 |

|||||

|

アブラススキ属 |

アブラススキ |

|||||

|

オオアブラススキ属 |

オオアブラススキ |

|||||

|

ウシノシッペイ属 |

ウシノシッペイ |

|||||

|

カモノハシ属 |

カモノハシ、ケカモノハシ、 |

|||||

|

アイアシ属 |

アイアシ、 |

|||||

|

コブナグサ属 |

コブナグサ |

|||||

|

イタチガヤ属 |

イタチガヤ |

|||||

|

アシボソ属 |

ササボソ、アシボソ |

|||||

|

ウシクサ属 |

ウシクサ、メリケンガヤ |

|||||

|

メガルガヤ属Themeda |

メガルガヤ |

|||||

|

オガルガヤ属Cymbopogon |

オガルガヤ |

|||||

|

ウンヌケ属Eulalia |

ウンヌケ、ウンヌケモドキ |

|||||

|

小穂は3小花、からなる。 |

[コウボウ型] |

属の記述S→イネ科分類表 |

||||

|

小穂は同型の2また多数の両性花から |

[ウシノケグサ型] |

属の記述S→イネ科分類表 |

||||

|

|

[参考]

アワの栽培種:

アワの栽培の記録は殆ど失われているのでこの調査は1946年頃のもの。

uは粳

|

北海道 |

白糯 |

|

長崎 |

ホヤu |

|

青森 |

米優 |

|

熊本 |

熊本国府2号u |

|

岩手 |

支那大粟 |

|

大分 |

ワンパクu |

|

宮城 |

六十日粟 |

|

宮崎 |

国分粟u |

|

長野 |

餅粟 |

|

鹿児島 |

吉利u |

|

広島 |

ケンタマレ |

|

|

|

[諺言・熟語]

◎ 有名な<史記>の伯夷伝の一節に、武王已平殷乱

天下宗周 而伯夷叔斎恥之義不食周粟

隠於首陽山採薇而食之とあり。伯夷・叔斎は天下が周となったのでこれを恥じて、周の粟を食べずに山で薇を取って代用食にしていた、というのである。この時代の「粟」は一般的に食糧全般を指すので粟に限ったことはない。「薇」は"わらび"であると漢文の先生はいうが、ワラビ・ゼンマイは栄養価の低いものであり、ましてビタミンBを破壊する。従ってゼンマイは誤りで、スズメノエンドウであるとの別解説がある。粟など雑穀はとくにミネラルが高く、栄養価の高い食品である。

◎

<世説新語・俳調下編>にある"粟を給すること多くして馬痩せる”の由語。宗の太宗が部下の張恩光に司徒長央の役職を与えると約束したが、その発令がなかったため、わざとひどく痩せた馬に乗って上伺した。太宗は"この馬にどれ位程餌をやっているのか"と尋ねたので、張は"一日一石です"と答えた。太宗は"少なくないと思うがなぜ痩せているのか"と重ねて質問したところ、張は"一石の許可でしたが実は実行していないようです"と即答した。翌日司徒長央の発令がされたという故事。

|

粟粒種の出来物 |

小さい腫れ物でも悪性のものは癌になる。小事でも気をつけなさいという戒めの言葉 |

|

粟飯に汁掛けるはしから漏れる |

あわ飯に汁をかけると箸にかからず、下に落ちてしまう。箸を端に掛けて片端から崩れてしまいたまらない、という洒落。 |

|

滄海の一粟 |

青海原に一粒の粟が浮かんでいる、人は天地にあって儚く小さいものである。{蘇軾の前赤壁賦}。 |

|

粟あれど食わざれば饑に益なし |

有用なものを使わなければ、無いに等しい。{塩鉄論 |

|

粟の粃あるが如し |

粃はしいな。良いものの中に悪いものが交じっていることの譬。{書経 仲元虫之篇} |

|

粟は八十八夜の種下し |

農事諺 |

|

粟一粒は汗一粒 |

農民の苦労。粒々辛苦 |

|

夏粟は苗代の濡鉄で蒔け |

農事諺 |

雑穀の栄養価

(玄穀

100g当たり)

|

|

熱量 |

水分 |

蛋白質 |

脂質 |

炭水化物 |

灰分 |

Ca |

P |

Fe |

ビタミン |

||||

|

kcal |

J |

g |

g |

g |

糖質g |

繊維g |

g |

mg |

B1 |

B2 |

ナイアシン |

|||

|

こめ |

351 |

1469 |

15.5 |

7.4 |

3.0 |

71.8 |

1.0 |

1.3 |

10 |

300 |

1.1 |

0.54 |

0.06 |

4.5 |

|

あわ |

307 |

1284 |

13.0 |

9.9 |

3.9 |

63.5 |

7.0 |

2.9 |

21 |

240 |

5.0 |

0.4 |

0.1 |

4.5 |

|

えんばく |

317 |

1326 |

12.5 |

13.0 |

6.2 |

54.7 |

10.6 |

3.0 |

55 |

320 |

4.6 |

0.5 |

0.08 |

5.0 |

|

おおむぎ |

339 |

1416 |

14.0 |

10.0 |

2.8 |

66.9 |

3.9 |

2.4 |

40 |

320 |

4.5 |

0.5 |

0.09 |

5.2 |

|

こむぎ |

333 |

1393 |

13.5 |

10.5 |

3.0 |

69.3 |

2.1 |

1.6 |

24 |

350 |

3.1 |

0.41 |

0.1 |

4.5 |

|

ライむぎ |

333 |

1393 |

12.5 |

12.7 |

2.7 |

68.5 |

1.9 |

1.7 |

38 |

330 |

3.0 |

0.47 |

0.20 |

1.7 |

|

ひえ |

311 |

1301 |

13.0 |

9.3 |

4.8 |

61.3 |

8.3 |

3.3 |

33 |

380 |

3.5 |

0.4 |

0.1 |

1.3 |

|

きび |

299 |

1251 |

13.5 |

12.7 |

3.8 |

57.1 |

9.1 |

3.8 |

20 |

270 |

3.5 |

0.4 |

0.1 |

4.1 |

|

もろこし |

336 |

1406 |

12.0 |

10.3 |

4.7 |

69.5 |

1.7 |

1.8 |

9 |

330 |

3.0 |

0.35 |

0.1 |

6.0 |

|

とうもろこし |

350 |

1464 |

14.5 |

8.0 |

5.0 |

68.6 |

2.0 |

1.3 |

5 |

210 |

2.3 |

0.3 |

0.1 |

2.0 |

|

そば |

300 |

1255 |

14.5 |

10.8 |

2.8 |

61.0 |

9.0 |

1.9 |

42 |

330 |

3.1 |

0.32 |

0.12 |

4.1 |

|

あずき |

339 |

1418 |

20.3 |

2.2 |

5.0 |

54.4 |

4.3 |

3.3 |

75 |

350 |

5.4 |

0.45 |

0.16 |

2.2 |

|

だいず |

417 |

1745 |

12.5 |

35.3 |

19.0 |

23.7 |

4.5 |

5.0 |

240 |

580 |

9.4 |

0.83 |

0.30 |

2.2 |

|

らっかせい |

561 |

2347 |

6.2 |

25.4 |

47.4 |

15.9 |

2.9 |

2.2 |

50 |

380 |

1.6 |

0.85 |

0.10 |

17.0 |