D.

葉・花などを鑑賞する

a.

春咲く草本

|

No. |

万葉集載の名前 |

漢語 |

該当植物 |

紹介する植物 |

注釈 |

|

|

かたかご |

堅香子 |

猪牙花 |

カタカゴ |

カタカゴ |

|

|

|

Da-2. |

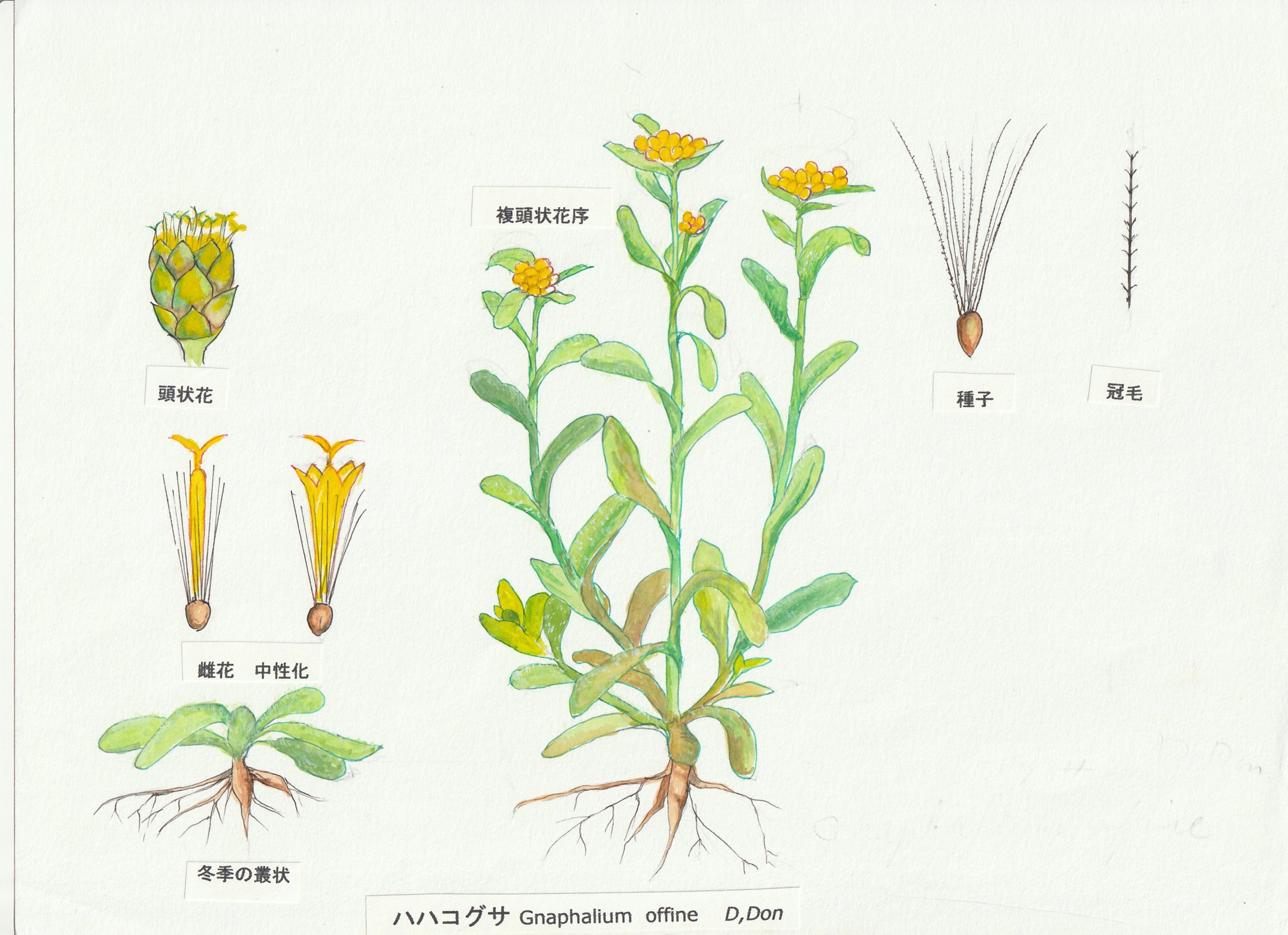

はは |

波々 |

鼠麹草 |

ハハコグサ |

ハハコグサ・バイモ |

母を謡う |

|

Da-3. |

つぎねふ |

次嶺 |

及巳 |

フタリシズカ |

フタリシズカ・ハナイカダ |

ヒトリシズカも候補 |

|

らん[らに] |

蘭 |

蘭花 |

シュンラン |

シュンラン |

エビネ |

|

|

Da-5. |

けい |

蕙 |

芨 |

シラン |

シラン |

一茎九花 |

|

Da-6. |

すみれ |

須美礼 |

菫葵 |

スミレ |

スミレ・タチツボスミレ |

スミレ属全体 |

|

Da-7. |

ねっこぐさ |

根都古具佐 |

及巳 |

オキナグサ |

オキナグサ |

ネコクサをいうか |

|

Da-8. |

ゆり |

由理・由流 |

蘭花 |

ササユリ |

ヤマユリ・ヒメユリ |

|

|

Da-9. |

かきつばた |

垣津幡 |

燕子花 |

カキツバタ |

カキツバダ |

|

|

Da-10. |

あやめぐさ |

安夜売具佐 |

菖蒲 |

ノハナツバタ |

ハナショウブ・シャガ |

サトイモ科の菖蒲 |

長い冬から目覚めると草木は一斉に息づく。昨年の落葉が堆積し黒褐色に濡れた地表に陽日が挿すと靄がが立ち、目に見えなくとも、植物の樹や根には生理液が流れる。か弱い姿格好をしているくせに、まだ雪が残っていのに、寒さにめげず蕾をつけ花を開く。早春に畑や草原で花をみる草は、フキノトウ、タンポポ、イヌノフグリ、カキドオシ、ホトケノザ、スミレ、ハハコグサ、ケマン、レンゲソウ、ネコノメソウ、少し浅い里山に入ると、ユキワリソウ、セツブンソウ、フクジュソウ、イチゲ、シュンラン、ウスユキソウ、ショウジョウバカマ、カタクリ、ヒトリシヅカ、ラショウモンカズラ、オキナグサなどである。花期は緯度・高度でずれるが、北方土地や亜高山では早春の花戸と初夏の草花と花期が重なり一層絢爛なお花畑となって、登山者に安らぎを与える。。早春の草花の中に初夏に至って、樹木の葉が覆い、陰を造るようになるといつの間にか消えてしまうのがいて、欧州では春の妖精sprinng

spritと呼んでいる。妖精たちは僅か3ケ月ばかりの陽光で栄養分を貯め、地中で眠りに着くのである。次に替わって春爛漫、陽気な日差しが強くなると現われるのは、やや背の高い草花、フタリシズカ、ジュウニヒトエ、ニリンソウ、クリンソウ、ナルコユリ、ヤブラン、シラン、アヤメ、カキツバタ、ユリ、が揺爛し春を謳歌し、そして梅雨に突入する。

他方、園芸で扱われる草花、パンジー、チュウリップ、スイセン、アネモネ、ナノハナ、ホッピー、オダマキ、サクラソウ、カーネーション。グラジオラス等々、より大きくより華やかに、人間は自然の花を改良する。変えられた花の側から言うと、花の本来の目的とする繁殖の方は無能になってしまうのであるが、人間は必要なだけ絶えない程度に保存を保障する。それでも、自然の花は飽くまで素朴であり、誇張せずに清楚なところがよろしい。植物が太陽光を受け、栄養を貯え、子実を完熟するには、春が尤も適切な開花の季節である。それで、多くの種の花が咲くのであるが、あまりに多くなると媒介する昆虫などが選択する花を迷ってしまう。

花の色・形は千変万化で、どうしてそのようになったのか、それこそ[神にのみぞ知る]である。花は勿論自知の感覚はないのであるから、風媒花また虫媒花それなりに、尤も繁殖の効率のよい方向に淘汰されていったのであろうが、虫媒花は昆虫の目を惹かねばならないから、尤も美しく造作されている。しかし皆一様の形であると、混媒してしまうから、虫に見分けてもらうために特徴ある花形花色になる。そして虫を誘い寄せるために香気を発したり、甘い蜜を用意している。

花の色について

花のつける植物を顕花植物といい、地球上を覆う植物で約25万種が花を着けるといわれている。花は植物が子孫を残すための器官であり、媒体によって雄性と雌性との遺伝子が結合し、次世代の子供が生まれる。これは動物も同じ性交接を行って自分の子孫を残そうとする。この生活行為は面倒であり、労力を著しく消費するから、親個体にとってその代償に、神様は快楽を与えたのである。

植物の顕花植物に神様は、この性行為を、花で飾ることによって満足するように神様が仕向けたのでなかろか?

花は、その植物によって媒体が風媒花・水媒花・虫媒花・鳥媒花を選択し、うち最も普遍的なのが虫媒花であるが、それは植物が虫の好む花型・色・香・を用意して虫を誘び寄せる。

花の色は、千差万別であって、白色・桃色・紅色・赤色・緋色・クリ-ム色・黄色・橙色・青色・藍色・紫色・黒色・緑色と、それに色の濃淡・覆輪・絞りetcもあって無限と言えるが、これを単純に色の三原色論に従って、赤・青・黄に組み分けると、自然界では一種目の植物において、色は(白を別にして)その一色か二色以内に限られ、三色にわたる事はない。即ち、例えばアサガオは赤・青はあっても黄色はない。アヤメには黄・青はあるが赤はない。スミレは青と黄だけ、キクは赤・黄だけである。ランの仲間は範囲が広く、これは三色に亘る特例である。但し、人工的に改良された栽培種では、三色スミレ・ベネチュア・ダリア・グラヂオラスなどは赤青黄の三色の色合に改良された例がある。アジサイ・ハナショウブは元来の青色の範囲を拡張して赤紫色から青藍色までがある。黄色のコスモスは現在特に珍しいものでなくなったし、黄色ツバキも交配によって黄色種が作られた。最近は遺伝子組替技術を応用して、青いバラ、青いカーネーション、が成功している。自然の季節の移り変わりにあっては、概ね春の花の色は黄色が目立ち、それが桃色系統に移り、梅雨になると白色のものになってくる。そして夏には赤色、秋になると紫色と、色の主流は移換する。

白色系―(樹木)

ハクモクレン・コブシ・タイサンボク・オオヤマレンゲ・ホオノキ・トチノキ・ビワ・シジミバナ・ウメ・ナシ・トキワマンサク・ムクゲ・コゴメウツギ・ユキヤナギ・ノイバラ・ズミ・モミジイチゴ・クサイチゴ・ウツギ・ムベ・モッコク・サカキ・ヒサカキ・グミ・トベラ・ザイフリボク・アズキナシ・サルナシ・ナツツバキ・シナノキ・ウリノキ・ヤマボウシ・ミズキ・ハリエンジュ・ウワミザクラ・ナナカマド・ヤマシキミ・トラガラミ・ノリウツギ・サンザシ・コデマリ・ヤツデ・ヤマウコギ・ヤマツカ・ギョリュウ・エンコウヤナギ・アセビ・ジャスミン・ハクチョウゲ・チョウセンアサガオ・ツクバネウツギ・エゴノキ・イボタノキ・クチナシ・クサギ・テイカカズラ・ガマズミ・スイカズラ・コウヤボウキ・ホツツジ・ハイノキ・ハクウンボク・オトコヨウソメ・ネジキ・アオダモ・チシャノキ・イワナンテン・ネズミモチ・ニワトコ・リョウブ・ハシドイ・オオデマリ・ハクサンボク・ヤブデマリ・ミシカリ・キミヨガラン・シキミ・クロモジ・ヤシャブシ・ナギイカダ・サンショウバラ・

白色系―(草本)

アケボノソウ・アズマイチゲ・アマドコロ・イケマ・イタドリ・イチリンソウ・イワウメ・イワタバコ・ウスユキソウ・ウド・ウメバチソウ・エイザンスミレ・ウバユリ・オウレン・イヌタデ・ギボウシ・ジャノヒゲ・ヨツバムグラ・オカトラノオ・オカヒジキ・オギ・オケラ・オサバグサ・オトコエシ・オニシモツケ・オモダカ・オヤマボクチ・ミミナグサ・ガガブタ・カラスウリ・カラマツソウ‣カワラハハコ・クサギイチゲ・キヌタソウ・キュウリグサ、ギンラン・ゴンリョウソウ・クサタチバナ・ゲンノショウコ・ゴゼンタチバナ・ゴマナ・コミヤマカタバミ・コメガヤ・サギゴケ・サギソウ・ササガギンラン・サジオモダカ・サラシマショウマ・サンカヨウ・シシウド・シモバシラ・ジュウニヒトエ・シュンラン・シライトソウ・シラヤマギク・シロツメグサ・ジンジソウ・スズメウリ・スズラン・セツブンソウ・セリ・セントウソウ・センニンソウ・センブリ・ソナレムグラ・ダイモンジソウ・タケニグサ・タネツケバサ・チゴユリ・チドメグサ・ツマトリソウ・ツメクサ・ツメレンゲ・ツルニンジン・トウオオバコ・ドクゼリ・チョウセンアサガオ・トリアシショウマ・ナルコユリ・ニリンソウ・ノコギリソウ・ノジギク・ノシラン・ノダケ・ノブキ・ノミノフスマ・ノラニンジン・イカリソウ・バイケイソウ・バイモ・ハエドクソウ・ハコベ・ハタザオ・ハッカ・ハナウド・ハマギク・ハタザオ・ハマボウフウ・ハマボッス・ハマユウ・ハルトラノオ・ユキノシタ・イノコズチ・ヒゴスミレ・ヒシ・ヒツジグサ・ヒトリシズカ・ヒメジオン・ヒヨドリジョウゴ・フッキソウ・ヘクソカズラ・ヘラオモダカ・ホウチャクソウ・ホウズキ・ボタンンズル・ボタンンボウフウ・マイズルソウ・マツカゼソウ・ミクリ・グンジョウナズナ・ミズタマソウ・ミズバショウ・ミスミソウ・イツガシワ・ミツバ、ミミナグサ、ムラサキ・モミジグサ・ヤグルマソウ・ヤブジラミ・ヤブニンジン・ヤブミョウガ・ヤマゴボウ・ヤマシャクヤク・ヤマノイモ・ヤマブキショウマ・ヤマホトトギス・ヤマユリ・ユウガギク・ユキザザ・ユキノシタ・ユキモチソウ・ユリワサビ・ヨツバムグラ・リュウノウギク・ワサビ・ワタスゲ・

黄色系―(樹木)

モッコク・エニシダ・ロウバイ・エニシダ・ヒイラギナンテン・キンシバイ・ミツマタ・アウラチャン・ビヨウヤナギ・ヤマブキ・ハマボウ・ノグルミ・クロモジ・マンサク・スダジイ・ヘビノボラズ・レンゲツツジ・ボダイジュ・ジャケツイバラ・コロライナジャスミン・レンギョウ・キンケイ・オウバイ・カキ・オガタマ・キブシ・ネズモチ・スギ・ユリノキ・ハグマノキ・タラノキ・

黄色系―(草本)

アキノキリンソウ・アキノノゲシ・アサザ・センダングサ・アワコガネギク・イグサ・イソギク・イヌガラシ・キクイモ・イヌナズナ・イワベンケイ・ウマゴヤシ・ウマノアシガタ・・オオアワダチソウ・オオキンケィギク・オオジシバリ・オオダイコンソウ・オオバキスミレ・オオハンゴンソウ・オオブタクサ。オオマツヨイグサ・オカオグルマ・オグルマ・オタカラコウ・オトギリソウ・オトコヨモギ・オサモミ・オニタラビコ・オニノゲシ・オヘビイチゴ・オミナエシ・オランダカラシ・カズノコグサ・kセンソウ・カタバミ・カナムグラ・カワラケツメイ・カワラマツバ・ガンクビソウ・カントウタンポポ・キアヤメ・キジョウロウホトトギス・キエビネ・キオン・キクイモ・キケマン・キジムシロ・キヒショウブ・キツネノボタン・キツリフネ・キバナアオギリ・キリンソウ・キンミズヒキ・キンラン・クサノオウ・クサレダマ・キツネノボタン・コウゾリナ・コウホネ・ガマ・コバイケイソウ・コメツブウマゴヤシ・コメツブツメクサ・コモチマンネングサ・サワオグルマ・サワギク・シオギク・シオデ・ジシバリ・ジュズダマ・ショウブ・シロバナタンポポ・シロバナヘビイチゴ・スイセン・スズメノヤリ・スベリヒユ。セイダカアワダチソウ・セイヨウタンポポ・セキショウ・センダイハギ・ダイコンソウ・タイトゴメ・タカトウダイ・タヌキモ・タマガワホトトギス・ダンドボロギコ・ツルナ・ツワブキ・テンニンソウ・トウダイグサ・トコロ・ヤクシソウ・ナツトウダイ・ニガナ・ニッコウキスゲ・ネコノシタ・ノウルシ・ノゲシ・ノササゲ・ノボロギク・ハキダメギク・ハチジョウナ・ハナニガナ・ハンゲショウ・ヒメスイバ・フクジュソウ・ブタナ・フユノハナワラビ・ヘビイチゴ・マツヨイグサ・ミツバチグリ・ミヤコグサ・メタカラコウ・メドハギ・メナモミ・

橙色系-(樹木)

クサボケ・ザクロ・ノウゼンカズラ・キンモクセイ・

橙色系-(草本)

アカソ・エンレイソウ・オニユリ・カノコユリ・コオニユリ・コマツナギ・スカシユリ・ツチケビ・コウリンタンポポ・・ノカンゾウ・ハマカンゾウ・ヤブカンゾウ・センノウ・マルバコウ・ヒオウギ・ヒガンバナ・キツネノカミソリ・イヌンフグリ・

青・紫色系-(樹木)

モクレン・クレマチス・シコノボタン・オウチ・アケビ・ミツバアケビ・キリ・コアジサイ・フジ・クコ・キリ・ライラック・ムラサキシキブ・ヤマハギ・ブーゲンビレア・アジサイ・

青・紫色系-(草本)

カタクリ・オキナグサ・アヤメ・カキツバタ・シャガ・ガガイモ・キツネノゴマ・クサフジ・クズ・ジャコウソウ・ヒキオコシ・ウツボグサ・ラショウモンカズラ・カキドウシ・オドリコソウ・メハジキ・ヤマホロシ・ヤマラッキョウ・レリンソウ・モリアザミ・ヤブマメ・ムラサキケマン・ムラサキサギゴケ・ヤブラン・エンゴサクカリガネソウ・キキョウソウ・キランソウ・クガイソウ・ハルリンドウ・フデリンドウ・ムシャリンドウ・マツミシソウ・ホテイアオイ・ミズアオイ・コスミレ・タチツボスミレ・ニワセキショウ・イヌゴマ・トリカブト・ヤマホロシ・イワシャジン・シデシャジン・キキョウ・リンドウ・サワギキョウ・ツリガネニンジン・ソバナ・ツリフネソウ・ツユクサ・ヌスビトハギ・ネジバナ・ノコンギク・ノビル・ヒルガオ・オドリコソウ・チョウジソウ・アキノタムラソウ・ヒヨドリバナ・ヒレアザミ・フジバカマ・ホトケノザ・ナミキソウ・タムラソウ・ミゾソバ・ミセバヤ・ホタルブクロ・ヤナギラン・ヤマルリソウ・ヨメナ・リンネソウ・レンゲショウマ・

赤・桃色系-(樹木)

ジンチョウゲ・ウメ・サクラ・モモ・ニワザクラ・ニワウメ・カイドウ・ボケ・フヨウ・ボタン・サルスベリ・タニウツギ・ヤブウツギ・ニシキウツギ・シモツケ・ハマナス・マルメロ・サンショウバラ・ギョリュウバイ・ネムノキ・カルミア・キョウチクトウ・ヤマツツジ・ミツバツツジ・シャクナゲ・ベニドウタン・ヨウラクツツジ・サザンカ・ツバキ・フサザクラ・ヂイゴ・ブラシノキ・

赤・桃色系-(草本)・

アカツメグサ・アツモリソウ・イヌタデ・イワカタバミ・イワカガミ・イワカラクサ・カノコソウ・カラスノエンドウ・カワラナデシコ・キツネアザミ・キツネノゴマ・クリンソウ・ゲンゲ・ノアザミ・ノケイトウ・エビネチドリ・ハクサンチドリ・ハマナデシコ・ハルジオン・ヒオウギ・ヒガンバナ・ワレモコソウ・シモツケソウ・

さて、花が色づく色素フラボノイドのうち、主要なものは{A}アントシアニン系と(B)カロテチノイド系の二系統である。白色の花は色素がないと云うより、色のない色素を含むとするのが正しい。空気が花弁に入ってその泡が白く反射して見える所以である。アントシアニンは黄色を除き、赤~紫と発色の範囲が広いのであるが、この濃度が著しく高くなると黒く見える。

花の器官は、葉から進化したものである証拠に、之等の色素は植物全体にも存在する。植物体は大陽光をエネルギーとして生長・繁殖をするのであるが、太陽光には植物体にとって害となる紫外線波長光線が含まれており、この害から避免するために、植物は還元性の成分としてポリフェノール類を用意したのである。またカロテン系の色素は光合成の役目をしているクロロフィルの作用に助力していると推定される。

(a)

アントシアニン(アントシアニンAnthocyaninはアントシアンAnthocyanin

ともいう)

尤も広範囲の色調を提示する色素成分で、ペラルゴニジン、シアニジン、ヂルフィニヂン、ペオニジン、ペチュニジン、マルピジンの6種類の発色化合物がしられている。

この発色化合物は、2個のカテコールor没食子酸が縮合して

シャルコンchalcone→フラバノン

flavanoneとなり、さらに脱水縮合して出来る。普通、アントシアニンとは配当体を指し、その糖の着いていないアグリコンをアントシアニジンannthocyanidinという。植物界に尤も普通に存在するアントシアニジンは、B環に3個のOH基を結合したものをデルフィニヂンと呼び、青味をを帯びておりアジサイ・キキョウ・リンドウなどの色である。OH基がメトキシル基に変わると赤色を呈するようになり、花のみならずカエデ・ウルシ・ナナカマドなど紅葉の赤色でもある。花の色は極めて多彩に亘るが、その化学構造を研究した人によって、植物の名をとって名前が付けられている。

アントシアニンは花の色として、緋色から赤・紫を経て青緑色や碧色など広範囲の色合を表現する。これは尤も簡単な説明は、酸性かアルカリ性かのpHによるというものであった。しかし、実際はそう単純なものでなく、この系の化合物はそのグリコシドglicosideを含めて500種もあり、特にCa、Mg、Al、Feの金属の存在が青色~紫色の色調に微妙な色調を醸し出すことが判っている。In

vidroでも、これらの金属イオンはオルトの位置にある2個のOH基とキレートを作り、濃い呈色をすることが知られている。単独では色の無いアントシアンでも他の色素があると補助色素co-pigmenntの効果を発揮する。

白い花には、全く発色化合物が含まれていないのではなく、多くはフラボンおよびフラバノールが含まれていて、之等は可視範囲でなく紫外線に近く、人間は見えなくとも昆虫には見える波長であるらしい。夜開く花の多くはこの成分を含むののであり、アルカリ性では黄色となる。フラボノイドのC環は酸素を含む六角環である

に対して、カルコンは環とならず、オーロンでは五角環である。この化合物は植物界でカルコンがca600種、オーロンがca100種発見されているが、各栄養器官から分泌されたもので、とくに色素であるわけでないが、ダリア・カ-ネンション・キンギョソウ・ミズキ・マンサクの黄色はこの色素による。

(B) カロテチノイド系Carotenoids

ポリエンshikisoiro色素は動植物界に広く存在する黄・赤・紫の色素系である。これにはカロテン類と酸素原子の入ったものがキサントフィル類がある。一般に4~8個のイソプレンが縮合したと看做しえるC20〜40のポリエンpolyen化合物に属し、1文士中に二重結合7〜13個を含む、その一端のイソプレン2分子は下記のA,B,C(また是に近い)構造を持つ。両端の環A,B,Cを繋ぐ原子団RはC20H24で7個の二重結合が共役型に存在する鎖状である。

花ではサフランの雄蕊、タンポポの黄色はカロチノイドであり、それよりニンジン・トウガラシ・トマト(リコピン)の赤色が有名である。カロテンは摂取すると、分断してビタミンAになる。

(C) ベタイン系色素による花

多くの赤から青・紫の花はアントシアニン系色素によるものであるが、オシロイバナ・サボテン・ケイトウetcはベタレイン系の色素による。この系の花は赤から赤紫の色だけでなく、黄色も発現する。赤紫色のものを赤紫色の色素をベタシアニン類、黄色のものをベタキサンチン類と呼んでいる。

このベタレイン色素を含む植物は今のところ次記の9科に含まれていることが判っている。即ち、ナデシコ目に属する、オシロイバナ科[オシロイバナ・ブーゲンビリア]・サボテン科[サボテン]・スベリヒユ科[マツバボタン]・ヒユ科[ケイトウ・ハゲイトウ]・アカザ科[アカビ-ト・ホウレンソウ]・ツルムラサキ科[ツルムラサキ]・ヤマゴボウ科[ヤマゴボウ]ツルナ科[マツバギク]・デイデイエレア科と、担子菌類のマツタケ目[ベニテングダケ]である。この色素の化学構造式に見られるように、窒素を含むアルカロイドに匹格するが毒性はない。

(D) アントラキノン系色素 /クルクミン系色素

ユリ科のアロエ類はアフリカ原産の植物で、約300種知られているが、この花は白色~黄橙色でぁる。この色素はアントラキノン系の化学構造をもち、黄色から紫色の色合いをもつ染料が作られており、自然界ではカビの色素はこの系統である。またクルクミンはショウガ科の植物に存在する色素で黄色を呈する。

(E) 色素を持たない花

色素を含有しない花は、動物によって移粉されるのでなく、風媒花・水媒花に視られる。

日本人の主食で重要なイネの花は、花弁や萼片に相当する器官は鱗片といって極めて小さく目立たない。トウモロコシ・コムギの花も同様である。スギ・マツの針葉樹も風媒花である。双子葉植物でもヨモギ・ブタクサは風媒花で、花は目立つ花の色はない。水媒花にはアマモやイバラモのように水中に開花するものと、クロモ・コカナダモのように水上に浮かんで開花するものがあるが、いずれも目立った色を持たない。